https://youtube.com/shorts/mV5wRrnnvEE

2025年10月29日 星期三

2025年2月21日 星期五

「別等到深山閉關,三摩地就在你的日常!」- 《瑜伽經》1.17 - 1.22,解鎖「三摩地」的奧秘。

Yogi們曾經有過這樣的時刻嗎?

- 當你全神貫注地做一件事,時間彷彿靜止了……

- 當你看著夕陽發呆,內心感受到純粹的寧靜……

- 當你在瑜伽練習或冥想時,進入一種「忘我」的狀態……

這些時刻,可能比你想像的更接近『三摩地』!

📢 很多人以為,三摩地(Samadhi)是一個遙不可及的境界,只有瑜伽大師才能達到。

但事實上,三摩地不只是某個「終極的境界」,而是一種 「可以培養的能力」!

✅ Yogi可以在日常生活中體驗「小三摩地」!

✅ 不需要放下一切去深山閉關,也能找到這種內在的寧靜!

✅ 今天這篇文章,帶你探索三摩地的奧秘,並教你如何開始訓練!

👉 想知道更深入的解析?明天記得到 Spotify 收聽完整廣播!Dada 會進一步帶你進行冥想體驗!🎙️

進入三摩地——冥想的層次與進步之道

Namaste, Yogi!

歡迎來到《瑜伽經解密》,在這個節目裡,我們一起探索《瑜伽經》的智慧,將其應用到現代生活中,讓修行變得更清晰、更有力量。

在前幾集中,我們學習了持續修行(Abhyasa)與不執著(Vairagya),這兩大法則是穩定內心的基石。但當我們的心真的平靜下來,接下來該往哪裡走?

今天,我們要進一步探討《瑜伽經》1.17 - 1.22,解鎖「三摩地」的奧秘。

👉 什麼是三摩地(Samadhi)?它有哪些層次?

👉 為什麼有些人修行進步很快,而有些人卻停滯不前?

👉 如何逐步進入更深的冥想狀態?

這些問題,Patanjali 在這幾節經文中給出了極具啟發性的答案。讓我們一起進入今天的主題。

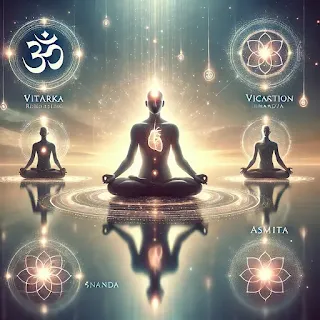

1. 三摩地的層次(1.17 - 1.18)

📜 1.17 經文:

vitarka-vicāra-ānanda-asmita-rūpānugamāt samprajñātaḥ

有支撐的三摩地(Samprajñāta

Samadhi)由推理(Vitarka)、洞見(Vicāra)、喜悅(Ānanda)、自我意識(Asmita)所構成。

📜 1.18 經文:

virāma-pratyaya-abhyāsa-pūrvaḥ saṁskāra-śeṣo’nyaḥ

無支撐的三摩地(Asamprajñāta

Samadhi)發生於心念完全止息,只剩下潛在印記。

🌿 解析三摩地的層次:

- 有支撐的三摩地(Samprajñāta

Samadhi)

- Vitarka(三摩地中的推理):專注於具體對象,如冥想時觀想燭光或咒語。

- Vicāra(三摩地中的洞見):超越具象,深入對象的本質理解。

- Ānanda(三摩地中的喜悅):內在變得極度寧靜,充滿安詳與喜悅。

- Asmita(三摩地中的自我意識):感受到純粹的存在感,但仍保有個人意識。

- 無支撐的三摩地(Asamprajñāta

Samadhi)

- 超越一切對象,進入完全無念的狀態。

- 這是最深層的三摩地,只有修行極為穩定的瑜伽士才能達到。

🧘 現代應用:如何進入這些狀態?

- 初學者可以從 有支撐的三摩地 開始,先練習專注於一個對象(如呼吸、Om 咒音、光的觀想)。

- 進一步則是減少對象的影響力,讓心逐漸超越思維層面,進入更純粹的覺知。

2. 修行者的不同進步速度(1.19 -

1.22)

📜 1.19 經文:

bhava-pratyayo videha-prakṛti-layānām

某些靈魂因為過去世的修行,天生就能達到深度冥想狀態。

📜 1.20 經文:

śraddhā-vīrya-smṛti-samādhi-prajñāpūrvaka itareṣām

但對於一般人,必須透過信念、精進、正念、專注與智慧來達成三摩地。

📜 1.21 - 1.22 經文:

tīvra-saṁvegānām āsannaḥ

進步速度取決於修行者的努力程度,越精進者,越快達到目標。

🌿 為什麼有些人修行進步快,而有些人停滯不前?

- 天生具備高度冥想能力者(1.19):極少數人因前世的修行,能夠快速進入三摩地。

- 一般修行者(1.20):必須透過努力來培養穩定的專注。

- 進步的關鍵(1.21 - 1.22):

- 修行的強度與專注程度,決定了進步的速度。

- 「用心修行者,成就更快。」 許多經典如《薄伽梵歌》中也強調:持續的奉獻與努力,才能帶來真正的解脫。

🧘 現代應用:如何加速修行進步?

- 培養信念(Śraddhā):相信修行的價值,並保持穩定的動力。

- 精進(Vīrya):每天持續投入時間修行。

- 正念(Smṛti):在日常生活中保持內在覺知。

- 深度專注(Samādhi):進一步深入冥想,提高專注力。

這就是我們今天的內容。希望這一集能幫助你更深入理解 Patanjali 的智慧,並將它應用到日常生活中。

如果你喜歡這集內容,請記得訂閱這個 Podcast,並分享給你的瑜伽朋友們。我們下次見,Namaste!🙏

👉 想知道更深入的解析?您可以收聽完整的 Spotify 廣播!Dada明天將在Spodify 上更進一步的引導與說明.

2025年2月15日 星期六

「努力了, 卻依然不快樂?瑜伽經 1.12 節揭開你內心不安的真相!」

「我們常以為快樂來自外在的成功與掌控,但《瑜伽經》1.12 節告訴我們,真正的平靜與自由,來自學會專注當下並放下執著。想知道怎麼做到嗎?」

瑜伽經 1.12 節釋義

專注與不執著:修行的雙翼(《瑜伽經》1.12 節釋義)

「abhyāsa vairāgyābhyāṁ tannirodhaḥ」

——勤修與不執著,是達到心智寧靜的雙翼。

《瑜伽經》1.12 節揭示了一個深刻的修行原則:專注與不執著(Abhyāsa 與 Vairāgya),這兩者的結合,能幫助修行者達到內在的平靜與自由。

勤修與不執著的智慧

- 勤修(Abhyāsa,अभ्यास):持續不斷的練習,讓心智穩定專注於同一個目標。

- 不執著(Vairāgya,वैराग्य):放下對外在世界和結果的依附,保持內心的自由與接納。

帕坦伽利告訴我們,修行的真正力量來自於這兩個互補的原則——只有當我們全力以赴並專注於內在的修行,同時學會放下結果,心智才能如止水般平靜無波。

現代生活中的專注與不執著

想像你正在學習射箭。

- 專注於目標(Abhyāsa),瞄準靶心,讓你的意識聚焦在當下。

- 放下對結果的執著(Vairāgya),射出箭後,無論命中與否,都坦然接受。這就是專注與不執著的平衡之道。

在日常生活中,你可以通過以下練習培養這兩種品質:

- 專注於呼吸冥想(Abhyāsa):每天早晨花 5 分鐘,專注於你的呼吸,訓練心智的專注力。

- 接受生命中的變化與挑戰(Vairāgya):當面對壓力或無法掌控的結果時,問問自己:「我已經盡力了嗎?」如果答案是肯定的,那麼學會接納現實,放下過度的執著。

Vyasa(毗耶娑)的註解:勤修與不執著的深層智慧

Vyasa 在《瑜伽經》的註解中指出,勤修是指穩定地讓心智專注於內在目標,而不執著則是對內外一切現象保持超然,不受干擾,回歸自性。

這個智慧不僅適用於瑜伽修行,也適用於我們每個人的日常生活。專注讓我們擁有方向與力量;不執著則讓我們學會接納與放下,找到真正的自由。

結語與後續預告

勤修與不執著,讓我們在人生的每一步都更加自由與從容。

在下一篇《瑜伽經》釋義中,我們將深入探討如何透過勤修穩固專注,並探索具體的冥想技巧,幫助yogi在修行與生活中找到更深的平靜。

Namaste! 🙏✨

Podcast 經文小節釋義

🔗 YouTube 連結:https://www.youtube.com/watch?v=ySqeBoHZXtA

呼吸法Anuloma Viloma 影片連結: https://youtu.be/5wbgVRIQRxk

Spotify 廣播語音: https://creators.spotify.com/pod/dashboard/episode/e2usup6

2025年2月7日 星期五

你真的知道什麼讓你快樂嗎?瑜伽哲學帶你跳出思維陷阱. 重返瑜珈經 精解 1-8

「你覺得快樂很難嗎?其實不是——問題是你的思維被騙了!你以為賺更多錢、買更好的車、擁有更多朋友就能快樂?《瑜伽經》早在 2000 多年前就揭露了這個心理陷阱,今天我們就來解構這個錯誤,幫助你找到真正的快樂之道!」

《重返瑜伽經》精解:第一章第八節

一、經文原文與意譯

梵文原文:

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्拉丁轉寫:

viparyayo mithyā-jñānam atadrūpa-pratiṣṭham中文意譯:

錯誤認知是對不實之物的誤解和錯誤定見。

二、逐詞解析

- viparyaya (विपर्यय):錯誤認知、顛倒知見。

- mithyā (मिथ्या):虛假、不真實的。

- jñānam (ज्ञानम्):知識、認識。

- atadrūpa (अतद्रूप):與事物本質不符的、不符合實相的。

- pratiṣṭham (प्रतिष्ठम्):建立於、紮根於。

註解:本節強調「錯誤認知」的本質,即人類心識(citta, चित्त)可能會錯誤地解讀現實,導致將虛假認定為真實。

三、古典詮釋

在《瑜伽經》的脈絡中,第八節緊接著第七節「正確知識」(pramāṇa, प्रमाण)之後,探討了認知的另一面——「錯誤知識」(viparyaya, विपर्यय)。帕坦伽利指出,錯誤認知源於無明(avidyā, अविद्या),使我們執著於不實之物,從而引發錯誤決策與情緒反應。這與印度哲學的核心思想不謀而合,即「無明是所有痛苦的根源」。

無明的定義:

「對真相的無知」或「錯誤的理解」,使我們誤以為短暫的快樂為永恆,或將痛苦誤認為幸福,進而產生錯誤的執著。例如:當人們因外在事物(如財富、地位)而感到快樂,卻忽略了這些都是無常的現象,即是無明的作用。

四、經典對照:與《奧義書》與《薄伽梵歌》的關聯

《卡塔奧義書》(Kaṭha Upaniṣad 1.2.6)

- 「無明者視虛妄為真理,而智者則能分辨實相與幻象。」

- 與《瑜伽經》1.8一致:無明導致錯誤認知,唯有智慧才能辨別虛妄與真實。

《薄伽梵歌》(Bhagavad Gītā 18.22)

- 「當一個人執著於單一觀點,認為虛假為真,忽視事物的本質,這是受制於無明的知識。」

- 此論述進一步強化了帕坦伽利的觀點,說明錯誤知識如何影響人的決策與行為。

五、歷史文化典故

吠陀與奧義書中的「幻象與真理」

- 《梨俱吠陀》(Ṛg Veda 10.129):

提到「無明與幻象」(Māyā, माया),指出宇宙的創造包含著「未知」與「錯覺」,唯有透過冥想與智慧才能穿透幻象,認識終極真理。 - 《摩訶吠陀》(Maha Veda):

論述「未見者,非實者;見者,或為妄見」,與《瑜伽經》1.8對錯誤認知的描述相呼應。

- 《梨俱吠陀》(Ṛg Veda 10.129):

印度哲學中的「夢境理論」

- 《摩奴法典》(Manusmṛti)與《瑜伽經》皆提及:「如夢中所見,皆非真實。」

強調現實可能只是心識的投射,需透過修行清除錯誤知見。

- 《摩奴法典》(Manusmṛti)與《瑜伽經》皆提及:「如夢中所見,皆非真實。」

佛教中的「無明與顛倒見」

- 《金剛經》:「凡所有相,皆是虛妄。」

與《瑜伽經》1.8所言「錯誤認知源於無明」高度相似。 - 四顛倒理論(貪、嗔、癡、慢):

指出對快樂、永恆、自我、淨潔的錯誤執著會導致錯誤認知,最終陷入無明。

- 《金剛經》:「凡所有相,皆是虛妄。」

柏拉圖的洞穴寓言(Allegory of the Cave)

- 柏拉圖認為人類所見之現象世界僅為「影像」,誤以為影像是真實,而不知其反映了更高層次的真相。

此觀點與《瑜伽經》對錯誤認知的描述相當吻合。

- 柏拉圖認為人類所見之現象世界僅為「影像」,誤以為影像是真實,而不知其反映了更高層次的真相。

六、如何運用瑜伽智慧改善錯誤認知

每日內省(Svādhyāya, स्वाध्याय)

- 透過自我觀察與書寫反思當日認知偏誤,避免無明滋生。

正念呼吸(Prāṇāyāma, प्राणायाम)

- 調息穩定心識,減少情緒對判斷的影響。

辯證思考(Vichāra, विचार)

- 在決策時反問:「這是否基於真實?」以促使多角度思考。

經典學習(Śāstra Adhyayana, शास्त्र अध्ययन)

- 從《瑜伽經》、《奧義書》等智慧經典中汲取指引與啟發。

七、每日心靈日記

每日靜心書寫練習,培養清晰認知

問題自省

- 今天我是否錯誤地解讀了一個事件?

- 這個認知來自我的直覺、推理,還是他人的影響?

- 我如何運用正念來釐清這個認知?

瑜伽修行記錄

- 今日的靜坐或呼吸練習如何影響我的心識?

- 有哪些過去的錯誤認知在今日被修正?

附註:透過此類心靈日記的書寫,行者可將瑜伽智慧融入生活,逐步從錯誤認知中解脫,邁向更清晰的自我覺察與智慧。

此外,還可透過以下方式進一步改善認知偏誤:

培養正念(Mindfulness)

- 瑜伽與禪修強調「當下覺察」,可減少主觀推測與錯誤判斷。

多角度思考

- 理性分析並比較不同觀點,避免陷入單一偏見。

閱讀經典智慧

- 學習古典哲學與瑜伽經文,幫助超越錯誤認知,建立更清晰的視角。

八、文獻參考與時間

- 《瑜伽經》(Patañjali's Yoga Sūtras)

約公元前200-400年 - 《卡塔奧義書》(Kaṭha Upaniṣad)

約公元前800-600年 - 《薄伽梵歌》(Bhagavad Gītā)

約公元前200-400年 - 柏拉圖《理想國》(The Republic)

約公元前380年 - 現代心理學研究:

Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow(2011)

九、結語

帕坦伽利在本節揭示了「錯誤認知」的本質,提醒行者在修行過程中必須時刻警覺,避免因無明而陷入錯誤的世界觀。透過對比經典智慧與現代心理學,我們得以更清晰地理解錯誤認知的影響,並運用瑜伽修行逐步超越它,邁向更高層次的覺知與智慧。

2025年2月4日 星期二

你每天所信的「事實」,真的是真實嗎?🔍 《重返瑜珈經》經解 1-7 小節告訴你真相!

你的認知真的可靠嗎?還是早已被錯誤的經驗、偏見和他人的話語蒙蔽?

帕坦伽利揭示三種認知方式,幫助你打破迷霧,看清真相,讓你重新審視如何獲得真正的智慧!

《重返瑜伽經》精解:第一章第七節

梵文原文:प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि

拉丁轉寫:pratyakṣānumānāgamāḥ pramāṇāni

中文意譯:判斷以感知、推理和權威為基礎的知

識來源

引言

在《瑜伽經》1-7,帕坦伽利揭示了三大知識來源,讓我們擺脫錯誤認知的陷阱,走向真理之路。這不僅是瑜伽的智慧,也是現代人提升思辨能力的關鍵!📖✨

🔗 閱讀全文:探索如何運用這三種認知方式,改善生活、強化內在智慧!

逐詞解析

- Pratyakṣa (प्रत्यक्ष):「直接感知」,指的是透過五感(視、聽、嗅、味、觸)獲得的第一手經驗。

- Anumāna (अनुमान):「推理或邏輯推論」,透過已知事物的觀察推測未知的內容。

- Āgama (आगम):「傳統權威或經典知識」,指透過聖典或導師教導所獲得的智慧。

- Pramāṇāni (प्रमाणानि):「認知的有效手段」,即「知識的來源」或「證明方法」。

詮釋與闡述

在這一節中,帕坦伽利(Patañjali, पतञ्जलि)提出了三種有效的認知方式(pramāṇa, प्रमाण):

- 直接感知(Pratyakṣa):透過感官獲得的第一手經驗。

- 推理(Anumāna):透過邏輯與推測得出的知識。

- 經典與權威(Āgama):來自經典文本或導師的教導。

這三種方式構成了《瑜伽經》中「正確知識」(pramāṇa)的基礎,幫助瑜伽行者區分正確與錯誤的認知,避免陷入錯覺或無明(avidyā, अविद्या)。

在《瑜伽經》第一章的前六節中,帕坦伽利已經闡述了瑜伽的核心概念——「瑜伽即止息心識波動」(Yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ, योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः)。為了達到這一境界,行者必須理解心識(citta, चित्त)的運作模式,包括正確知識(pramāṇa)、錯誤認知(viparyaya)、幻想(vikalpa)、沉睡(nidrā)與記憶(smṛti)。

第七節進一步深入探討

正確知識(pramāṇa) 的三種來源,為行者提供了理解現實的工具,確保所接收的資訊能夠導向真理,而不是迷失在錯誤知識之中。

古文獻類似的驗證

在印度哲學中,類似的認知方法也可以在《尼亞耶經》(Nyāya Sūtras,約公元前200年)與《毗耶世迦經》(Vaiśeṣika Sūtra,約公元前200-100年)中找到。

- 《尼亞耶經》 提出了四種正確知識來源(Pramāṇa):直接感知(Pratyakṣa)、推理(Anumāna)、比較(Upamāna)和言語(Śabda),其中前兩者與《瑜伽經》的觀點相同。

- 《毗耶世迦經》 進一步討論了實證與邏輯推論的關係,認為所有知識都應該基於客觀現實並通過驗證來確定其可靠性。

實踐與應用

這一節提醒我們,在瑜伽修行中,不應該只依賴單一的知識來源。例如,只憑直覺感知可能導致錯誤解讀,只依賴理性推論可能忽略身體的真實感受,而完全依賴權威則可能缺乏親身體驗。因此,瑜伽行者應當綜合運用這三種認知方式,以獲得更加完整的智慧。

✅ 在日常生活中訓練觀察力(Pratyakṣa):例如,在瑜伽練習中,專注於每個動作與呼吸帶來的身體變化。

✅ 運用推理來深化理解(Anumāna):例如,分析自己在不同瑜伽練習方法下的體驗差異。

✅ 參考經典智慧(Āgama):透過閱讀、請教師長或參加研習班來加深對瑜伽的理解。

這種知識架構不僅適用於瑜伽修行,也適用於現代人的生活哲學,幫助我們在資訊爆炸的時代,透過正確的認知方式來判斷事物,避免誤解與迷失。

每日心靈日記 📖✨

🔹 今天你在日常生活中有沒有發現自己依賴某種特定的認知方式(感知、推理或權威)?這如何影響了你的決策?

🔹 你是否曾經因過度依賴某種知識來源而犯錯?如果回顧當時的情境,你會選擇不同的認知方式來應對嗎?

🔹 試著覺察今天的對話或學習中,你是如何驗證信息的真偽?這種思考方式能夠幫助你更清晰地理解世界嗎?

📌 記錄下你的觀察,讓每一天都成為心智覺醒的練習! 🧘♂️✨

結語

完整的解析與實修方法將在

Dada 的新書《重返瑜伽經:精解》 中呈現。本書將以現代語境解讀古老經文,並提供實踐工具,幫助讀者在當代生活中找到心靈的平衡與成長。📖🌿

2025年2月3日 星期一

「你的心,真的在為你工作嗎?」——《瑜伽經》1-6 揭示五大心智陷阱!

「冥想無法靜心?其實你的心正在上演一場戲!」

「你是否曾經陷入無止盡的焦慮,無法停止思考過去的錯誤?」

「你是否常被想像的恐懼牽動,甚至影響現實生活?」你知道嗎?這些心智波動,帕坦伽利早在 2500 年前的《瑜伽經》中就已經解析透徹!

《重返瑜伽經》精解:第一章 第六節

梵文原文 : प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः

拉丁轉寫: pramāṇa viparyaya vikalpa nidrā smṛtayaḥ

中文意譯: 心智的波動有五種:正確認知、錯誤認知、想像、睡眠與記憶。

逐詞解析與經文含義

帕坦伽利在第六節中將心智的五種波動分類,提供了詳細的結構框架,幫助修行者辨別心智活動的本質。

- प्रमाण (Pramāṇa):「正確認知」

- 指通過感官、推理或權威文獻獲得的真實知識。

- विपर्यय (Viparyaya):「錯誤認知」

- 指對事物的誤解或偏見。

- विकल्प (Vikalpa):「想像」

- 指純粹建立於語言或概念上的非真實認知。

- निद्रा (Nidrā):「睡眠」

- 指沒有意識活動的狀態,但仍受到潛意識的影響,心智波動未完全止息。

- स्मृति (Smṛti):「記憶」

- 指過去經驗的痕跡,儲存在心智中並影響當下。

帕坦伽利指出,這五種心智波動共同構成了我們的認知模式,但它們未必都能引導我們走向真我(Puruṣa)的覺知。

哲學與生活的啟示:辨識心智波動的五種類型

1. 正確認知(Pramāṇa):

透過感官、推理、權威經典獲得的真實知識。 這是瑜伽修行的目標之一,讓我們以真實的方式看待世界。

2. 錯誤認知(Viparyaya):

偏見或誤解會讓我們與真實脫節,例如因刻板印象而產生的錯誤判斷。 瑜伽修行可以幫助修行者覺察並修正這些偏誤。

3. 想像(Vikalpa):

雖然想像力是創造的源泉,但過度沉浸於幻想中可能導致不切實際的行為。 這與心理學中的「過度幻想症」有相似之處。

4. 睡眠(Nidrā):

睡眠狀態是休息的必要條件,但未能意識到其影響可能讓我們忽略深層的心靈連結。 瑜伽哲學認為,睡眠是一種特殊的心智波動,它與真我的連結受到心智活動的覆蓋。 透過瑜伽修行,我們可以在醒來時反思夢境,從中尋找潛意識活動的線索。

許多人對4.睡眠未能意識到其影響可能讓我們忽略深層的心靈連結有一些迷惑, 讓我們展開來說:

-為什麼睡著了仍有可能感知潛意識的活動?

1.潛意識活動在睡眠中的表現:

雖然我們在睡眠中並非有意識,但研究顯示,潛意識仍在運作。夢境是最明顯的例子,特別是快速眼動睡眠(REM)階段,大腦活躍處理記憶和情緒。

《奧義書》提到,潛意識在夢境中揭示了內在的願望、恐懼與未解的情感,這些是心靈探索的重要窗口。

2.瑜伽對睡眠與靜心的觀點:

在瑜伽哲學中,睡眠(Nidrā)被認為是一種特殊的心智波動,它與真我的連結受到心智活動的覆蓋。因此,透過瑜伽修行,我們可以在醒來時反思夢境,從中尋找潛意識活動的線索。

3.現代心理學的支持:

卡爾·榮格(Carl Jung)指出,夢境是潛意識的語言。通過解讀夢境,我們可以深入了解自己的潛在心理模式和未解決的情感。

如何探索深層心理與靈性狀態?

-把夢記錄與分析:

修行者可以在醒來時立即記錄夢境,並反思夢境中出現的符號或情感,這是一種觀察潛意識的方式。

例如,重複出現的夢可能揭示了內心的焦慮來源。

5. 記憶(Smṛti):

📌 記憶是重要的認知工具,但對於過去的過度執著可能會妨礙我們活在當下。

📌 瑜伽修行強調「清理記憶印象」,以幫助修行者專注於當下。

經典對照與現代心理學的關聯

📖 經典對照:

- 《奧義書》:「真實的智慧源於超越感官和心智波動的觀察。」

- 《薄伽梵歌》:「心智的專注能避免錯誤認知,幫助修行者看清真相。」

- 《四念住經》(佛教): 強調觀察心智的活動(如想像與記憶)是通往解脫的關鍵。

🧠 心理學視角:

- 認知行為療法(CBT): 錯誤認知(如過度概括或極端化思維)是情緒困擾的根源,修正這些偏誤可讓心智回到健康狀態。

- 榮格心理學: 夢境是潛意識的語言,透過解讀夢境,可以深入了解自己的心理模式與未解決的情感。

📌 案例研究:

- 藝術家與夢境記錄: 一位藝術家發現重複出現的夢境與童年的情感缺失有關,這讓他透過創作來療癒內在。

- 企業家與瑜伽尼德拉: 每天練習 20 分鐘的瑜伽尼德拉(Yogic Sleep),幫助他清理思緒,甚至能回顧睡眠中的潛意識活動。

實踐建議:如何運用這些智慧?

✅ 1. 辨識認知模式

- 每天反思自己的認知是否基於真實,並嘗試分辨是正確認知還是錯誤認知的影響。

✅ 2. 觀察記憶的影響

- 練習觀察哪些記憶影響了你的當下行為,並試圖以新的視角重新理解它們。

✅ 3. 靜心與夢境記錄

- 在醒來時立即記錄夢境,分析其中的情感與象徵,這是一種探索潛意識的方式。

- 透過靜心練習,在入睡前進入深度放鬆狀態,增強與潛意識的連結。

✅ 4. 瑜伽尼德拉與冥想

- 瑜伽尼德拉(Yogic Sleep) 可以幫助修行者在清醒狀態下探索深層的心靈活動。

- 透過專注冥想,觀察自己的心理活動,而不被其所影響。

每日心靈日記

🔹 哪些認知模式最常干擾你的心靈平靜?

🔹 你是否曾經誤將幻想當作現實,導致行動偏差?

🔹 你的記憶如何影響當下的情緒與行為?

🔹 你能否透過靜心與夢境記錄來加深對自己的理解嗎?

結語

透過瑜伽修行,我們能夠更深入地理解心智波動的運作方式,並運用這些智慧來改善我們的生活,朝向內在的平靜與真我的覺知。

願我們在瑜伽的智慧中找到平衡與自由。

如果喜歡這篇文章請「記得按讚、留言、訂閱,讓這份古典瑜珈心靈書籍傳遞給更多人!」OM OM OM

2025年2月1日 星期六

「你是否真的在掌控你的心?還是它在掌控你?」——揭開《瑜伽經》1-5的終極智慧!🧘♂️✨

「你是否真的在掌控你的心?還是它在掌控你?」——揭開《瑜伽經》1-5的終極智慧!🧘♂️✨

我們的心,就像一片湖水,當風吹過時,湖面便泛起波紋。《瑜伽經》1-5 提出了心智的核心運作機制—— 你的思想,是在幫助你,還是在製造混亂?

🌿 這篇經解,你將學到:

🔹 什麼是 心智的波動(Vrittis)?它如何影響你的行為與情緒?

🔹 你所感知的世界,是真實的,還是心的幻象?

🔹 如何透過瑜伽修行,讓心靜下來,進入真正的平衡與覺知?

《重返瑜伽經》精解 第一章 第五節解析(1-5)

梵文原文

वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः॥५॥

拉丁轉寫

Vṛttayaḥ pañcatayyaḥ kliṣṭākliṣṭāḥ

中文意譯

心智的波動有五種,分為痛苦的與非痛苦的。

逐詞解析

वृत्तयः(Vṛttayaḥ):指心智的波動,即意識的各種活動,如思維、記憶、想像等心理現象。

पञ्चतय्यः(Pañcatayyaḥ):五種,表明心智波動的主要類別。

क्लिष्टाक्लिष्टाः(Kliṣṭākliṣṭāḥ):痛苦的與非痛苦的,顯示這些波動可能帶來煩惱,也可能促進內在平衡。

經文含義與解析

帕坦伽利在本節經文中進一步說明,當心智波動未被平息時,會導致痛苦的錯認與執著。這五種心智波動包括:正確認知、錯誤認知、幻想、睡眠和記憶。這些波動影響著個體的心理狀態,並可能成為修行的障礙或助力。

透過靜心與專注的練習,我們能夠觀察這些波動的運作方式,避免陷入錯誤的認同與執著,進而使內在趨於平衡。這也回應了前一節經文的警示,即若無法掌控心智,觀者將錯誤認同這些波動為自我。

心智波動的本質與現代生活中的實踐

心智的波動是變動無常的,它既可能引發焦慮,也能成為內在智慧的契機。當我們不再抗拒內在的波動,而是靜觀它們的運行時,我們便能找到更深層次的平衡與穩定。

在當今的快節奏生活中,外界的刺激讓我們的心智處於高度活躍的狀態。我們可以透過瑜伽與靜心練習,學習如何與這些波動共存。例如,在壓力來臨時,可以透過深呼吸來穩定內在,而不是立即被焦慮或憤怒所控制。

這樣的修習不僅提升個人的內在穩定,也能改善人際關係,使我們更能以平和的心態面對生活的挑戰。

實踐建議

每天進行五到十分鐘的靜心練習,專注於呼吸與當下,觀察心智的波動,而不評價它們。當發現自己被情緒或想法牽引時,提醒自己回歸當下。

透過這種練習,我們可以培養更強的內在穩定感,減少不必要的情緒起伏,提升對生活的覺察力。

與其他經典的共鳴

《奧義書》提到:「心智是解脫的工具,也可能成為束縛的根源。」這與本節的概念相符,提醒我們意識到心智的活動如何影響內在自由。

《薄伽梵歌》亦強調修行者應透過專注(Dhyana)來超越心智波動,以便辨識哪些活動導致痛苦,哪些則能引領至解脫。

佛教經典則主張「煩惱即菩提」,說明即便是痛苦的心智波動,也能成為內在覺察與轉化的契機。

每日心靈日記

📌 自省:

- 今天我是否有意識到自己的心智波動?

- 我是否能夠保持覺察,不受情緒與雜念影響?

📌 瑜伽修行記錄:

- 今日的靜心練習帶來了哪些體驗?

- 我是否能在日常生活中運用這些技巧,來保持內在平衡?

📌 每日感恩:

- 今天我學到了哪些關於心智波動的智慧?

- 我如何透過瑜伽修行,讓自己更加穩定與自在?

透過這種心靈日記的書寫,修行者可以深入理解心智的運作,並運用瑜伽技巧來提升內在平衡與智慧。

這節經文強調了心智波動的五種形態,以及它們對修行與生活的影響。透過瑜伽與靜心的修習,我們可以學會覺察、調整並最終超越這些波動,使內在回歸純粹與自由。

2025年1月30日 星期四

「你是誰?真正的你在哪裡?」—— 瑜伽經 1-4 給出的驚人答案!🌿

你曾經懷疑過嗎?我們每天的想法、情緒、記憶,真的就是「我」嗎?還是我們早已迷失在不斷變化的心智波動中?

在 《瑜伽經》1-4,帕坦伽利揭示了一個發人深省的真相:

「當心智波動不止時,我們認同於它;唯有止息,才能看見真正的自己。」

🌿 在這篇經解中,你將學到:

🔹 你所認為的『自我』,可能只是心智的投影?

🔹 如何分辨「內在真我」與「心智活動」?

🔹 瑜伽真正的目標——回歸純粹的覺知(Puruṣa),讓你從思緒的迷霧中走出來!

第一章 第四節解析

梵文: वृत्तिसारूप्यमितरत्र।

拉丁轉寫: Vṛtti-sārūpyam itaratra

中文翻譯: [否則,觀者便會與心智的波動 產生錯誤的認同。

逐詞解析與經文含義

在這一節經文中,帕坦伽利揭示了當心智的波動未被平息時的後果:觀者會錯認這些波動為自己的真實本性。這段經文進一步解釋了靜心的必要性,並強調了平息心智波動的重要價值。

說人話就是: 修習瑜珈的人將會恢復我們永恆真實的狀態(經文1-3節) , 否則, 觀者便會與心智的波動

產生錯誤的認同。所以在第一章回巴坦開宗明義地告訴你, 修習和不修習瑜珈的差別.如果我們不控制自己的心理活動, 就會成為心緒的奴隸.會不受控制的生活在錯誤概念中.這會產生許多的疾病, 人格與社交障礙.

- वृत्ति (Vṛtti): 「波動」,指心智的活動,如思維、記憶、幻想等。

- सारूप्यम् (Sārūpyam): 「認同」,意味著與某物融為一體,或將某物誤認為自己。

- इतरत्र (Itaratra): 「否則」,表示在心智波動未止息的情況下。「心智的波動」類似於現代心理學的「自我批評內在對話」

觀者(Draṣṭuḥ)在瑜伽哲學中的意思是「純粹的內在意識」或「真我」(Puruṣa)。它是一個不受心智波動、情緒、或外界干擾影響的純粹覺知體。觀者就像一面鏡子,能夠無偏地觀察一切,但並不與所觀察到的現象認同。然而,當我們未能分辨這個純粹的觀者與心智活動時,就容易將自己等同於情緒、思維或外界認定的「自我」,這正是《瑜伽經》第四節所提醒的。

當我們誤認心智的波動為自我時,會導致以下幾個後果:

1. 情緒主導生活

當我們過度認同自己的情緒,例如憤怒、焦慮或喜悅,我們就容易被這些情緒牽引,失去內心的平衡。例如,憤怒可能導致衝動行為,而焦慮可能讓我們過度擔憂未來。

2. 缺乏穩定感

認同心智波動會讓我們的內在狀態隨外界變化起伏。例如,當他人批評我們時,我們可能感到自卑;當獲得讚美時,我們可能過度自信。但這些情緒都不是持久的,容易讓我們陷入不穩定的自我感知中。

3. 遠離真我

真我(觀者)是一種超越情緒和思維的純意識。然而,當我們被心智波動覆蓋時,無法覺知真我,這可能導致內在空虛或迷失自我。

4. 影響人際關係

過度認同情緒可能讓我們過於在意他人的看法,或將自己的情緒投射到他人身上,進而影響人際互動的和諧。

5. 無法專注於當下

心智波動往往與過去的記憶或對未來的擔憂相關,這讓我們難以專注於當下,失去對生活的覺知和喜悅。

分析與案例:

認同心智波動的具體後果

情緒過度化:

案例: 一位企業高管因會議上的批評而深感憤怒,整日陷於負面情緒中,無法集中精力完成其他重要任務。這是因為他將外界批評的聲音認同為對自我的全盤否定,導致情緒失控。

分析: 認同情緒會擴大其影響,讓我們忽略其短暫性和非本質性。

依賴外在評價:

案例: 一名社交媒體影響者的情緒完全取決於每天的讚好數與留言。如果數字下降,她便陷入焦慮與自我懷疑中。

分析: 這表明她將自己的價值與他人的認同緊密相連,無法覺察到真我不依賴外界的評價。

生活目標迷失:

案例: 一名學生因為學業壓力產生焦慮,認為自己永遠無法成功,並因此放棄努力。他把一時的挫敗錯誤地視為自己能力的全部,無法看到更大的潛力。

分析: 認同失敗感會阻礙我們的成長,讓我們與內在的力量脫節。

哲學與生活的啟示

認同心智波動的危險

這節經文揭示了一個常見的現象:我們往往將自己的價值與思維、情緒或外界經驗聯繫在一起,誤認這些為自己的真實本性。例如,當我們感到憤怒時,常會說「我很憤怒」,而不是意識到「我正在經歷憤怒」。這種認同感會讓我們失去與真我的連結。

與其他經典的共鳴

- 《奧義書》: 在《布里哈德阿蘭尼卡奧義書》中提到:「真我超越一切感官與心智活動,觀者不應與這些短暫現象認同。」

- 《薄伽梵歌》: 克里希納教導阿周那,真正的瑜伽士是能分辨真我與外在現象的人。

- 佛教經典: 強調「無我」,即個體並非思維與情緒的集合,而是超越這些現象的覺知者。

實踐建議的具體應用

- 呼吸觀察法: 當感到情緒激烈時,立即深吸一口氣,並將注意力專注於呼氣過程,感受身體的放鬆。這有助於減少情緒的控制力。

- 情緒日記: 每日記錄一次令你情緒波動的事件,並問自己:「這真的是我的本質嗎?還是只是短暫的反應?」這樣可以幫助你從情緒中抽離。

每日心靈瑜珈日記: 列出三件讓你感到感恩的事,這能讓你的注意力從負面情緒轉向正面體驗。

完整的解析與實修方法將在 Dada 的新書《重返瑜伽經:精解》中呈現。本書將以現代語境解讀古老經文,並提供實踐工具,幫助讀者在當代生活中找到心靈的平衡與成長。

-

你的認知真的可靠嗎?還是早已被錯誤的經驗、偏見和他人的話語蒙蔽? 帕坦伽利揭示三種認知方式,幫助你打破迷霧,看清真相,讓你重新審視如何獲得真正的智慧! 《重返瑜伽經》精解:第一章第七節 梵文原文: प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि 拉丁轉寫:...

-

註冊即日起至11月30 日止! 🕉️ 從今天開始,成為你身心 靈 重塑的起點 🕉️ 上課日期 12 月 10 日 - 2 月 21 日 ...

-

🕉️ 從今天開始,成為你身心 靈 重塑的起點 🕉️ 上課日期8 /27- 11/01 時間 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 8:30P 修復瑜珈 9:00AM 私人課程 修復瑜珈 修復瑜珈 肌力瑜珈 🕉️ 這不是普通瑜伽課,...

,%20Viparyaya%20(misconception),%20Vikalpa%20(imaginat.webp)