📚 文章說明:

🕉️ 前集回顧(1.41-1.42)

Namaste, Yogi!

在上一集中,我們探討了:

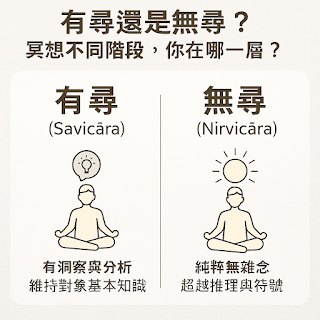

✅ 1.41:Samāpatti 的專注合一——當心識像一顆純淨的水晶,可以完全映照出外界或自我的本質,進入「有尋」(Savicāra)的初步合一狀態。

✅ 1.42:有尋的層次——從對象的表象層面進入細節思維,仍依賴「語言、推理與概念」來分析,這是專注的第一階段。

👉 今天,我們將探索 1.43 經文,揭示如何從「有尋」進一步進入更高層次的無尋(Nirvicāra),達到不受概念限制的純粹覺知境界。

📜 1.43 經文

梵文:

smṛti-pariśuddhau svarūpa-śūnyevā-artha-mātra-nirbhāsā nirvitarkaḥ

音譯:

smṛti-pariśuddhau – 當記憶完全淨化

svarūpa-śūnyā iva – 彷彿自我消融無痕

artha-mātra-nirbhāsā – 唯有對象的本質清晰映現

nirvitarkaḥ – 這便是無尋三摩地

意義:

👉 當記憶(smṛti)完全淨化,不再帶有過往的概念、聯想與偏見,心識如同完全消融,自我不再介入,只留下「對象的本質」映現在意識之中,這就是 無尋(Nirvitarka) 的狀態。

🧘 1.43 解說:從有尋到無尋的轉變

1️⃣ 專注的進階——有尋到無尋的過程

在「有尋」(Savicāra)階段,心識仍在分析與推理中,對象的形象、概念與語言不斷浮現,形成一個微細的思維波動。

✅ 有尋(Savicāra):

-

仍停留在「思維分析」階段,透過語言、概念與推理理解事物。

-

例如:在冥想一朵蓮花時,你會想到「這是蓮花」、「它象徵純淨」、「它與光明相應」。

🌟 過渡到無尋(Nirvicāra):

-

當記憶的雜質完全消融,分析與概念停止,心識進入「純粹觀察」的狀態。

-

你不再以概念認知蓮花,而是直接「感知」它的存在與本質。

2️⃣ 記憶的淨化——smṛti-pariśuddhau

Patanjali 強調,「記憶的淨化」是進入無尋的關鍵。

-

記憶淨化(smṛti-pariśuddhau):意味著過去的經驗、知識與偏見已經不再干擾覺知,心識回歸到「初心」的純淨狀態。

-

結果: 你的觀察變得純粹透明,不被任何情感或思維扭曲。

💡 比喻:

-

有尋(Savicāra)就像用彩色玻璃看世界,帶著自己的色彩去解讀。

-

無尋(Nirvicāra)就像清澈的水晶,直接反映出事物的真實本質。

🔍 舉例:從有尋到無尋的冥想進程

✅ 第一階段(Savicāra)

你專注於「OM」的聲音,分析它的振動、含義、象徵。

👉 你的心仍在思考 OM 的哲學意涵,與其他知識聯繫。

✅ 第二階段(Nirvicāra)

隨著深入冥想,你不再思考 OM 的意義,只是單純感受其振動與能量,與之完全合一。

👉 這時,心識超越了推理,只剩下「OM 的本質」映現在你的意識之中。

🧠 無尋三摩地的特質

💡 無尋的心境(Nirvitarka):

-

無概念干擾:沒有語言、推理或邏輯分析。

-

純粹直觀:直接感知事物的本質,而非透過頭腦分析。

-

高度穩定:心識完全合一,不再有波動或雜念。

🌿 實修建議:

-

在日常冥想中,刻意減少「分析與推理」,培養「純粹的觀照」,進一步進入無尋的境界。

-

透過專注於「呼吸」、「光」、「咒語」等單一對象,慢慢讓心識從思維波動中解脫出來。

🔮 結論:進入無尋——純粹覺知的開始

在這一集中,我們探索了:

✅ 1.43 經文——記憶淨化後,心識進入純粹觀照的無尋狀態。

✅ 有尋與無尋的轉變——從思維分析到直觀覺知的進程。

✅ 冥想實修指引——如何透過觀照對象的本質,培養無尋的心境。

📢 下一集預告:超越語言的深層專注(1.44)

在下一集中,我們將進一步探討 1.44 經文,揭示如何透過「細微對象的冥想」進入更高層次的專注與靜心。

✨ 記得訂閱《瑜伽經解密》Podcast,讓我們一起深入修行的智慧世界! Namaste! 🙏

沒有留言:

張貼留言